【财经论语】

作者:陈 飞(水利部水利水电规划设计总院正高级工程师)

泉水系地下水自发上升到地面的自然水源,常见于山谷与山脚处,构成了地下水的主要排放途径,象征着地下水自然露头的存在。它在维护生态平衡、促进社会经济发展、以及保护和传承历史文化等方面,扮演着至关重要的角色和意义。

从生态环境的角度分析,泉水一旦喷涌而出,便融入河流与湖泊之中,它能够有效调节水流、保持基本流量、改善水质,这对于维护水循环的健全与生态系统的稳定具有极其重要的意义。泉水在北方地区,尤其是河流和湖泊的水源补给中占据着关键地位,尤其在非汛期和干旱季节,其重要性更是不言而喻。从经济角度考量,泉水,尤其是北方的岩溶大泉,因其流量恒定、水质上乘、调节蓄水能力突出、易于开发和利用等多重优势,成为众多城市的关键供水来源,对经济社会的发展起到了至关重要的作用。诸如济南的趵突泉、杭州的虎跑泉等众多知名泉水,不仅是热门的旅游胜地,而且极大地促进了地方经济的繁荣。从历史文化的角度审视,众多著名的泉眼都积淀了丰富的文化内涵,诸如济南的趵突泉、太原的晋祠泉等。特别是位于北京的白浮泉,作为京杭大运河最北端的水源,它更承载了悠久的历史运河文化。这些泉水不仅是清澈的流水,更是历史长河中连接人类与自然、过去与现在的关键桥梁。

随着我国经济社会快速进步,尤其是北方地区,地下水开发与利用的规模持续扩大,但随之而来的地下水超采问题日益显著。这一现象加之煤炭等矿产资源的开采对含水层的破坏、降水量的减少以及地表水补给的不充分,导致某些地区地下水水位持续走低。这种状况打破了泉域的水均衡系统,使得玉泉山泉、白浮泉、晋祠泉、趵突泉、百泉等多处知名泉眼相继出现流量锐减、断流甚至干涸的现象,对经济社会发展及生态环境系统造成了严重的影响。

泉水治理的核心,依赖于对地下水的治理与维护。自党的十八大以来,我国在地下水管理和保护方面的工作不断强化,超采治理工作有序推进,并已显现出显著的治理成果。京津冀地区实施了“减少开采与增加补给”的治理策略,以及“节约用水、控制开采、替换水源、补充水源、加强管理”的治理手段。与2018年相比,到2024年,浅层地下水和深层承压水的水位分别上升了3.19米和8.46米。

泉域保护与治理构成了地下水管理及保护工作的核心内容。在我国,泉域保护治理工作近年来取得了显著的进展。以1982年就已断流的河北邢台百泉为例,自2021年7月起,该泉域已持续恢复涌水,日平均出水量达到2万立方米,水域面积扩大至790亩。同样位于河北的邯郸黑龙洞泉,自1987年起曾多次出现干涸现象,但经过有效的治理,泉域现已持续涌水,日均涌水量稳定在约26万立方米。山西晋祠千年古泉,在断流30年后,终于迎来了首次复流,与此同时,兰村泉、古堆泉、洪山泉的泉域水位也出现了上升。在陕西富平,那条已经干涸了40年的温泉河,也迎来了千年古泉的复涌。济南的四大泉群水位持续攀升,目前的泉流量已经与20世纪70年代的平均水平相当。而在河南,百泉自2021年起便开始复涌,其流量在最高峰时达到了每秒约5立方米。

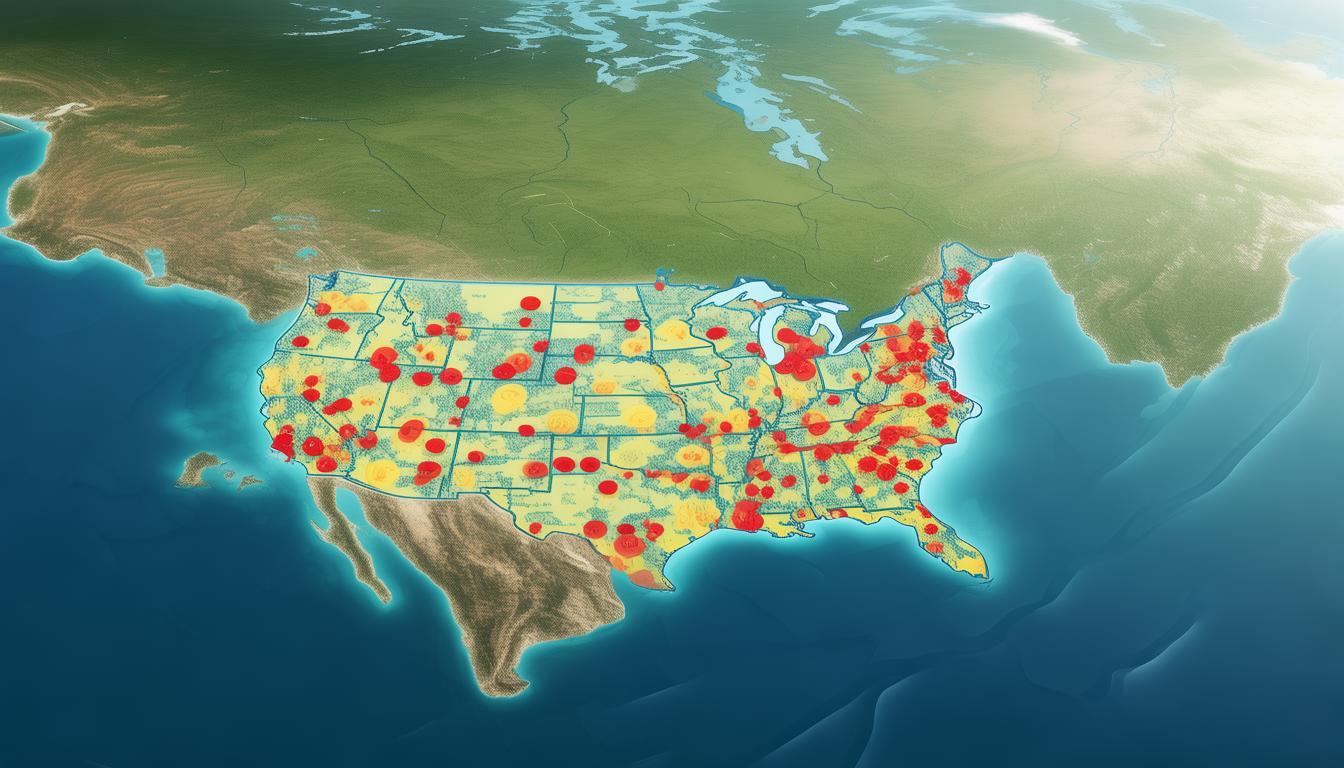

至2024年年末,我国水利部与自然资源部共同发布了针对全国地下水超采区域的最新划分结果,这一成果为我国地下水超采问题的治理工作提供了重要的参考依据。最新一轮的超采区划分结果显示,尽管地下水超采的综合治理取得了显著成效,然而在平原地区,地下水超采的面积依然高达26.76万平方公里。众多关键的泉域依旧面临干涸和断流的问题,例如京杭大运河的源头白浮泉以及历史悠久的玉泉山泉都尚未恢复涌流。泉域的治理和保护工作面临的挑战和形势依然十分严峻,要实现更多泉域的可持续利用和稳定复涌,仍需付出巨大的努力和漫长的过程。接下来,我们需要在以下几方面不断深化地下水超采的整治工作,同时加强泉域的保护,持之以恒地努力。

首先,我们要加强泉域节水控水工作。严格遵循“四水四定”原则,泉域范围内必须严格执行水资源刚性约束制度和节水规定,完善水资源刚性约束制度体系。同时,依据地下水取水总量和水位控制指标,严格管理地下水开发利用。此外,还需加强农业、工业、生活等各个领域的节水措施,以进一步提高水资源的节约和集约利用效率与水平。

二是要推进泉域的修复与置换。需加速构建国家水网工程项目体系,全力打造一个安全稳固的现代水网。对于水资源匮乏的泉域,实施调水工程,以此降低地下水开采的量。同时,增强泉域地下水系统的修复工作,对煤炭等矿产资源的开发布局进行优化调整,并研究关闭那些对含水层造成较大影响的煤矿。

第三,要科学地进行泉域补水工作。对于那些历史文化和生态价值显著、现已干涸的泉域,需深入调查其水文地质状况,明确主要的补给途径。通过运用当地水资源、水网调水等多种方式,有计划地进行补水,以提升地下水储量,提高地下水水位,进而推动泉域的恢复进程。

第四点,着重于增强科技创新能力。需强化科技创新与地下水治理的紧密结合,采纳创新技术、方法与手段,以增强对泉域的保护与修复以及监测计量效能,深入探索泉域地下水的流动规律,从而显著提高地下水管理的精细化、数字化和智能化程度。

《光明日报》(2025年05月15日 15版)