最近一段时间,深圳多个大项目密集传出推进的消息。

6月5日,深圳宝安国际机场T2航站区开展了报批前的公示工作。不久前,深圳机场的第三跑道举行了亮灯仪式,这一举措象征着该项目的工程建设已经全面进入到了最后的收尾阶段。

6月3日,昔日深圳的交通枢纽——福田客运站正式宣布停止运营。与此同时,一场大规模的改造升级工程也同步展开,预计将在年底完成改造,届时将焕然一新,重新投入使用。

上月,深圳市规划和自然资源部门首次对外公布了西丽高铁新城的规划详情。据悉,该区域将建设成为全市规模最大的高铁站点,同时还将设立一个便捷的轨道交通换乘枢纽。

在过去十年间,得益于新兴产业的蓬勃发展以及科技创新的助力,深圳成功跻身粤港澳大湾区经济规模最大的城市行列。与此同时,广州和香港依然保持着其在交通领域的“传统优势”,继续发挥着重要作用。

交通的不足之处正逐渐得到弥补,深圳是否有望从大湾区经济核心地位跃升至综合交通枢纽,进而扩大其影响力?

01

末梢的逆袭

依据《深圳市国土空间总体规划(2021—2035年)》,深圳被定位为经济特区,国家创新型城市,现代海洋城市,以及国际性综合交通枢纽城市。

尽管深圳的经济实力在全国范围内位居前茅,然而从地理位置来看,它坐落在珠三角的东部边缘,被宽阔的珠江口所阻隔。长期以来,深圳不仅地处公路和铁路的末端,其航空运输还受到广州和香港的双重挤压,这使得交通发展水平与城市的经济实力之间存在极大的不协调。

交通和经济常常相互推动发展。郑州、石家庄等城市的迅速发展充分展示了这一点,交通不仅能够推动经济的增长,甚至有能力带动一个城市的兴起。

深圳的发展策略是采取“逆向行动”。2012年和2018年,深圳的GDP先后超越了广州和香港,确立了其在粤港澳大湾区中当之无愧的经济核心地位。强大的经济实力带来了强大的吸引力,这种吸引力能够促使周边城市,以及全球范围内的优秀人才、科技创新和资本资源向深圳靠拢。

陈宪教授,上海交通大学安泰经济与管理学院的专家,以及深圳行业研究院的研究员,指出深圳在科技创新、新兴产业发展和外贸领域均展现出强劲势头,由此催生了众多经济活动和商业交流。考虑到深圳庞大的人口基数,其日常出行和旅游需求同样巨大,这就要求该城市拥有完善发达的交通系统和大型基础设施。因此,深圳当之无愧地应成为交通枢纽。

从数据上看,深圳的出行需求着实旺盛。

深圳北站,作为深圳现今最为核心的高铁枢纽,其去年接待的高铁乘客数量超过了1.16亿人次;此外,若将其他交通方式客流量一并计算,总客流量更是高达2.7亿人次。日均客流量已经超过了设计标准的一倍,且连续多年稳居国内最繁忙高铁站的前三名。

从规模角度考量,深圳北站设有11台20条线路,在国内的排名中难以进入前20名,甚至比不上汕头站的11台24条线路,这正是一个典型的“小站承载大运量”的例子。

深圳机场同样面临着超负荷运作的困境。在2024年,该机场的旅客吞吐量达到了6148万人次,位居全国第四。然而,它所面临的竞争者,如上海浦东、广州白云和北京首都机场,都拥有三跑道甚至四跑道的规模,而深圳宝安机场仅有一座航站楼和两条跑道,其繁忙程度堪比在“螺蛳壳中施展技艺”,因而成为我国最繁忙的双跑道机场。

为了缓解这种紧张状况,深圳拿出大手笔。

西丽站位置及引入线路 图片来源:深圳市城市设计促进中心

西丽站即将超越深圳北站,成为深圳最大的高铁枢纽。该站占地广阔,拥有13个站台和25条轨道。它将接入赣深、深茂、深汕、深珠四条铁路线路,并且预留了广深第二高铁的空间。此外,深惠城际铁路和深莞增城际铁路也将在此交汇。深圳地铁的13、15、27、29号线也将在西丽站设站。整个项目东西方向长达2200米,南北方向宽约550米,其面积相当于约169个足球场,总投资高达371亿元。

视角转向航空领域。5月30日,深圳机场迎来三跑道的启用,投运后,机场的年保障能力预计将攀升至8000万人次。正在建设中的新航站楼,还有基于原T1航站楼升级改造的深圳机场东枢纽,均规划在2027年完工,届时机场的旅客吞吐量预计将再次实现显著增长。

《深圳市综合立体交通网规划方案(2024—2035年)》于去年发布,其中明确提出要建设“全球领先的国际航空枢纽”。目标设定,到2035年,该机场的旅客年吞吐量将力争突破1亿人次。

深圳宝安机场规划 图片来源:深圳交通

除了车站和机场等交通枢纽,以深圳为起点向四周延伸的多条通道也陆续传来了新的发展动态。

2025年,深圳市政府在其工作报告中明确提出,深圳市将与香港地区携手推进港深西部铁路、香港北环线支线等项目的规划与建设。

今年三月发布的《广东省交通运输高质量发展三年行动方案(2025至2027年)》中明确指出,需加速推进广深第二高铁项目的前期准备工作,同时积极推动深江铁路等跨江交通要道的建设,并对深珠通道(即伶仃洋通道)的可行性进行深入研究与论证。

专家们指出,此举将显著提升深圳作为交通枢纽的地位,对解决广东省内区域发展不均衡问题以及推动粤港澳大湾区的一体化进程,均具有正向推动作用。

02

叠合与缝合

深圳的发展规划中,交通枢纽需承载大量且迅速的客流疏散,同时,在交通节点处,还将涌现出多种形态,这些形态既多元又复杂。

西丽站作为国家级“站-产-城”融合发展的试点项目,堪称TOD 4.0——

项目将遵循“枢纽即城市”的深度融合理念,创新“路地”合作机制,突破传统高铁车站与城市枢纽配套设施间的“红线”限制,打造“地下两层、地上三层”的立体步行网络,并与“地铁互通、地下商业、城市界面、公共空间、上盖开发”等立体复合空间相匹配,最终实现车站与城市的一体化发展。

深圳机场东枢纽项目系一大型复合型多式联运中心。该项目将航空、国家铁路、城际轨道交通、城市轨道交通、城市道路、公共设施以及商业服务等多种功能设施在空间布局上进行了深度整合,实行了整体规划。在此,旅客可在同一栋建筑内登机、下高铁或地铁,且所有中转过程均在五分钟内即可顺利完成。

这种复合形态不仅是纵向的“叠合”,也是横向的“缝合”。

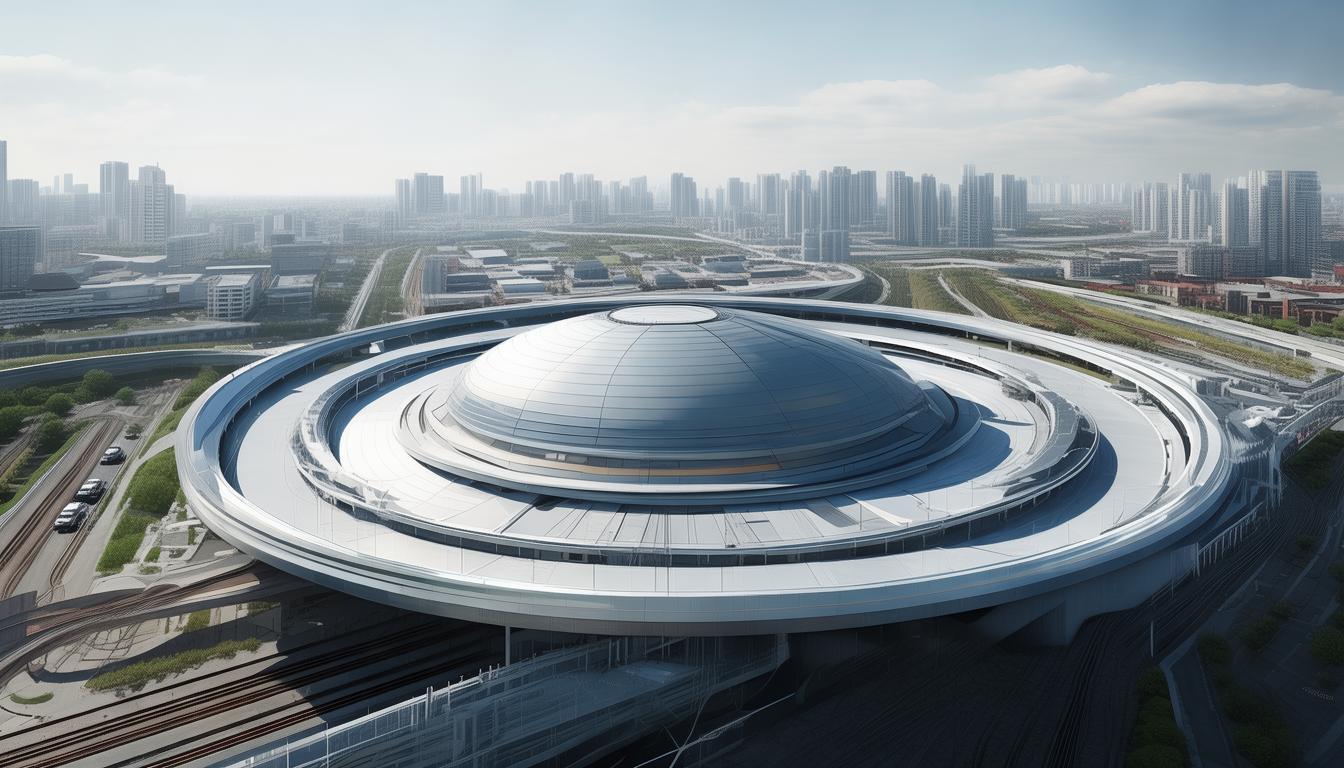

西丽高铁枢纽 图片来源:中铁第四勘察设计院集团

西丽站中标方案设计方此前在一篇论文中透露过“缝合”的思路:

传统枢纽常常塑造出庞大而疏远的形象,与周边街区的空间布局保持独立。在站城一体化的进程中,尽管综合上盖的开发仍难以避免因占地宽广而导致的城市空间连续性中断。立体交通系统虽能改善站点与周边地块的连接,然而,公共空间的塑造才是使站点融入周边生机勃勃的氛围、重塑城市空间连续性的关键所在。

在实操层面,这样的“叠合”与“缝合”存在难度。

枢纽汇集了众多交通方式,周边物业与之在产权、股权、经营权及管理权等方面,存在着错综复杂的利益与权责关系。为此,推动枢纽内不同交通方式的一体化管理,以及枢纽与物业开发空间的一体化运营,对于实现枢纽与城市的互惠互利至关重要。据此设想,西丽站将成为这一制度探索的典范案例。

西丽站站台上方就是写字楼 图片来源:中铁第四勘察设计院集团

此外,超级枢纽的成败与否,关键在于其站城空间的使用频率和居住人数,这实际上就是所谓的“人气”高低。

科学规划在前期阶段至关重要。陈宪以上海虹桥交通枢纽为例进行阐述,虹桥枢纽作为空铁联运的典型代表,不仅在交通领域表现出色,其会展功能亦取得了显著成效。然而,商务功能方面,尤其是办公楼空置问题,显得尤为突出。这一现象反映出,在当初规划阶段,对于空间属性的合理分配并未得到妥善处理。

陈宪提出,在国内众多城市中,深圳有望成为破题的关键。这座城市经济繁荣,商业兴盛,人口众多,然而面积却相对较小。这样的特点使得其经济密度和人口密度都较高,商业氛围也更为浓厚,因而更容易吸引人气。他进一步强调,深圳的这种状况是许多其他城市难以效仿的,因此其他城市在进行交通枢纽的规划初期,更需进行严谨的科学论证。

03

价值的链接

2024年2月,广东举办了“新春第一会”,活动地点设在深圳国际会展中心。该中心是全球最大单体建筑面积的建筑物,且与深圳宝安机场相邻。

这种搭配让人自然而然地联想到上海这座城市。2018年,首届进博会的成功举办,吸引了全球的目光。而进博会的举办地——国家会展中心,恰好位于上海虹桥机场的附近。

这座交通枢纽,在2010年世博会开幕前夕便宣告完工,它不仅超越了传统交通枢纽和商务区的功能,更已成为上海对外开放的重要门户,具备了连接更广阔价值的潜力。

这为深圳树立了标杆。在2023年2月,深圳市政府工作报告中首次将“世界级临空经济带”纳入其中,并且计划以国际会展中心、深圳机场等为依托,打造一个空港会展领域的世界级商业圈。

陈宪指出,随着我国现代化产业体系建设的步伐不断加快,依托于机场、会展中心,以及大前海现代服务业所提供的便捷交通、大型会展和商务活动等综合功能,深圳正逐渐显现出一个类似于“大虹桥”的枢纽地位,其形成之势已愈发明显。

机场的提升增强了深圳与世界各地的互联互通,而高铁站点则推动了粤港澳大湾区商务与旅游间的频繁互动。

在大湾区,目前主要的出行方式依然是公路,而依托轨道交通的日常通勤需求尚未得到充分发展。该区域的交通资源集中度相对不高,铁路出行的比例显著低于长三角地区。

这一出行结构形成的原因之一在于,枢纽的选址与经济核心区域有所偏离;深圳现有的罗湖站、福田站以及北站都坐落在城市的中心区域或偏东部分,而这些站点并未对深圳目前最为繁荣的南山区域形成有效的覆盖。

陈宪指出,南山区的互联网产业与数字经济,以及宝安区的高端制造业,共同构成了深圳经济的重要支柱。而西丽站的设立,恰好填补了南山之前在大型高铁站方面的不足。

西丽站位置 图片来源:深圳市规自局

西丽站不仅紧邻南山科技园,周边还分布着西丽湖科教城以及留仙洞总部基地。留仙洞总部基地是众多科技公司总部的所在地,高铁的便捷交通和带来的发展机遇,为这些高新技术企业和总部经济提供了强有力的支持。与此同时,西丽湖科教城不仅为区域提供了人才资源,还为其商业活动和人气注入了活力。

陈宪指出,这种深植于城市功能架构中的站城联动,为西丽枢纽赋予了成为科创门户的关键价值。这种优势,即便是上海虹桥也无法比拟。

据此观之,深圳打造交通枢纽的核心理念,并非仅限于交通基础设施的完善,更在于深挖深港之间的合作潜力,推动大湾区实现一体化发展,深化对外开放,并不断强化在全球资源配置中的影响力。

这或许是深圳的又一次探路。